自費出版/オリジナルカレンダー/パンフレット/カタログ/記念誌等の印刷を茨城でお探しなら

株式会社いなもと印刷 TEL:029-826-1221

仕上りイメージの設計

本のサイズ(判型)を決める

本の内容とサイズ(判型)の約束ごとはありませんが、内容による判型の傾向はあります。

| 判型 | 大きさ | 傾向 |

|---|---|---|

| A4版 | 297mm × 210mm | 画集、写真集、記念誌 |

| B5版 | 257mm × 182mm | 社史、写真集、記念誌 |

| A5版 | 210mm × 148mm | 学術書、専門書、自分史、詩歌集 |

| B6版 | 182mm × 128mm | 小説、エッセイ、自分史、句歌集 |

| 四六版 | 約188mm × 128mm | |

| A6版 | 148mm × 105mm | 小説、エッセイ、自分史、句歌集 |

以上は、あくまで傾向ですので、内容に合った判型を選んでください。決められた判型ではなく変形サイズでもかまいませんが、紙の無駄が出る可能性があります。

たて組かよこ組か

文章の組み方を「たて組」にするか「よこ組」にするか決めます。これも判型同様決まりはありませんが、通常、文芸関係の本はたて組、学術書のような英数字のまざった本はよこ組となっております。

たて組の場合本は右開き、よこ組の場合左開きになります。

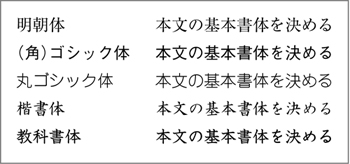

本文の基本書体を決める

いろいろな書体がありますが、基本となる書体は「明朝体」と「ゴシック体」です。同じ明朝体でも文字を形づくる線の太さで、細明朝体、中明朝体、太明朝体などと分かれています。その他いろいろな書体がつくられていますが、よく本文で使われる書体は、明朝体、(角)ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体、教科書体などです。

本文の文字の大きさ、字詰・行数を決める

文字の大きさの単位は、ポイント、級、号などが使われていますが、ポイントか級のどちらかで指示をすれば問題ありません。

ポイント(P)、級(Q)とも数字が大きいほど文字が大きくなります。一般的には9ポイントから11ポイントあたりの大きさが使われていますが、読者対象や内容によって決めましょう。

本文の基本となる文字の大きさが決まりましたら、すでに決めた本のサイズ(判型)に合わせて、字詰と行数を決めます。考え方としては、「読みやすく」「美しく」が基本です。

判型、書体、文字の大きさ、字詰、行間、行数などの基本的なことが決まりましたら、試しに組見本をつくります。イメージ通りだったら本格的に組版作業が開始されます。

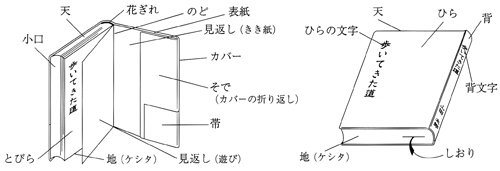

装丁について

製本は大きく分けて上製本と並製本があります。その製本方法の選択と、表紙、見返し、とびら、本文、カバー、外函の紙やクロスの選択およびデザインなどを総称して「装丁(そうてい)」と言います。本の内容にふさわしい体裁が求められます。

次ページ:お見積り・お問い合せ

次ページ:お見積り・お問い合せ